"Ignorancia"

-- de: José González Méndez

Susana recorrió por enésima vez la habitación en busca de sus calzones. Eran casi las cinco de la mañana y estaba obligada a realizar una escala hasta su casa para cambiar de atuendo: de Revolución a la Portales y de vuelta a Viaducto para comenzar labores en la Subsecretaría de Fomento Educativo en punto de las seis. Con más de veinticuatro horas sobre los hombros, se sintió exhausta, aunque satisfecha por haber cumplido el acuerdo pactado con Arturo, según el cual ambos debían terminar esa noche, en cualquier lugar, juntos.

Cuando la luna halló el cenit, escaparon por las viejas calles del Centro Histórico. El calor de la fiesta la asfixió y pronto necesitaron del aire nocturno, que ascendió primero por sus piernas y perforó luego sus fosas nasales.

Ahora Susana se encontraba en aquel hotel, en su apremiante labor, aunque sin éxito aparente. Le pesaban el tiempo y los párpados, los movimientos y el ánimo. Absorta en esa delicada tarea, se preguntaba si sería capaz de cumplir otro ciclo de veinticuatro horas sin dormir, justo cuando Arturo la sacó del trance.

–Perdóname... no sabía.

–No te preocupes –devolvió ella con tranquilidad.

–No sabía... pensaba que...

Arturo se refería, desde luego, a las ocasiones anteriores en que salieron a divertirse, como ocurría desde los tiempos de la universidad. Sólo que aquí "salir" significaba terminar juntos, exhaustos los cuerpos, sin que ello implicara responsabilidad "colateral" alguna.

En algún momento de esa rutina de ocho años, odiaba reconocerlo, Susana se enamoró. Y esa debilidad repentina representaba una violación a ese sencillo acuerdo, prolongado sólo por el deseo mutuo de comerse a dentelladas, sin ninguna consecuencia emocional.

Serían "huecos" –se habían dicho– cuya función primordial era "llenarse". Por eso habían convenido en que los encuentros fueran espaciados y resueltos con una llamada, pocas horas antes de concretarse. Simple, sin cláusulas especiales ni letras chiquitas.

Susana descubrió con cierto miedo que había violado el pacto y se reclamó hasta el cansancio. Fallaba, no sólo a su amante en turno –que era lo menos importante–, sino a sí misma. La posibilidad de compartir su intimidad con alguien, incluso con algún desconocido, no le asustó nunca, pero sí hacerlo con alguien a quien la uniera un lazo emocional, fuera éste o no correspondido.

Pensar en eso o, mejor dicho, corroborarlo, le puso de mal humor. "No otra vez", se dijo. "No la dependencia que asfixia, que lame, que lacera. No otra vez los lapsus de ternura, las caricias fastidiosas, la mierda sentimental", se repitió con crudeza.

Volteó para mirar a Arturo y lo encontró soso, inapetecible. Buscó con detenimiento en aquel rostro: esperaba encontrar algún interés por la confesión de su enamoramiento repentino, pero nada descubrió; ni un atisbo. Arturo yacía en la cama tratando de explicarse algo que ella había enfrentado, asimilado, superado meses atrás, pero la insistencia de éste le trajo de nuevo el fastidio. Comprobó que un hombre insistirá únicamente en aquellos aspectos de una conversación en la que se le reconoce, a veces por llenar algún vacío, alguna virtud.

Arturo permanecía tendido, efectivamente, en un ensimismamiento abrupto, y se imaginó de pronto en la situación de Susana.

–Perdóname –repitió en tono de excusa.

–Ya, no vuelvas a preocuparte. Total, ya entendí, la pendeja soy yo... Y además, eso pasó hace mucho tiempo. ¿No los has visto?

–Sí, pero acabó de hacerte el amor, ¿eso no importa?

Los focos internos de Susana se prendieron en ese instante. Esa aseveración, se dijo, no puede quedar impune. Hacer el amor es distinto de coger, de follar, de tirarse una aventura. Susana, como todas las mujeres, comprendía eso perfectamente. La respuesta vino enseguida.

"Ni madres", gritó, luego de haber girado los 180 grados necesarios para dar a su respuesta la gravedad debida:

–¡No! –repitió.

–No qué –replicó Arturo.

–¡No me hiciste el amor! –dijo ella con claridad.

–¿No? ¿Entonces qué hicimos?

–Me penetraste, Arturo.

–¡No, no, no! Eso se llama hacer el amor aquí y en China –refutó él tratando de redimir inútilmente al género humano.

–No, sólo me penetraste –devolvió Susana sin aspavientos.

–Y según tú, ¿qué se necesita para hacer el amor? –preguntó Arturo con sorna.

Susana regresó a su actividad primordial, soslayando la pregunta. Revisó el costado derecho de la cama y luego el izquierdo, miró debajo de ambos burós, en el lavamanos, y nada; corrió nuevamente las cortinas, entró y salió del baño, buscó detrás de la televisión –por si acaso–, debajo de la mesa, en el jacuzzi, y tampoco.

Arturo interrumpió para rescatar el hilo de la discusión.

–¿Qué se necesita, Susana? –preguntó con fastidio.

–¿No has visto mis calzones? –evadió ella sutilmente.

–¡¿Qué se necesita, carajo?! –repitió Arturo fuera de sí.

Susana percibió la desproporcionada inflexión de aquella voz y buscó el matiz exacto para explicar que hablaban de conceptos distintos. Buscó y rebuscó dentro de sí, pero ante la impertinencia del hombre y su abismal ignorancia para advertir esta diferencia primaria, cambió de parecer, aguzó su respuesta y atacó en igual tono:

–¡Enamorarme, pendejo! –dijo con vehemencia, pero sus calzones nunca aparecieron.

José González Méndez, México; narrador y periodista, actualmente labora en el suplemento Masiosare, de La Jornada.

Tomado de la Jornada Semanal

skip to main |

skip to sidebar

Dos piezas de alucinante J-pop (electropop japonés) de la genial Shiina Ringo, del disco "Karuki Zamen Kuri no Hana" [2003]. Descarguen aquí: "Doppelgenger" y "Meisai".

"El Rock de la Cárcel", las memorias autobiográficas de 1984 del buen José Agustín . Dos conclusiones: cada vez me gusta más el trabajo joven de José Agustín. Y 2) Somos buenos los latinoamericanos para el género de las memorias en primera persona. Bryce Echenique es quizás mi favorito de todos.

"Viaje a Darjeeling" -- Rango: de 8.5 a 9, reconozco sin pena que soy fan total de Wes Anderson, así como de J.D. Salinger (con quien comparte muchos atributos, entre ellos el humor nostálgico sobre la infancia y las relaciones intrafamiliares). Las escenas en cámara lenta cuando los hermanos persiguen al tren son magistrales. Bella película, muy recomendable.

"Shamokin!!!" del cuarteto de NY Mostly Other People Do The Killing [Hot Cup, 2006], en donde toca el brutal trompetista Peter Evans, quizás (junto a gente como Axel Dörner y Corey Wilkes) el verdadero trompetista de jazz para el siglo XXI.

"Vengo de donde hay un río"

Autor del blog:

Ilustración de la portada:

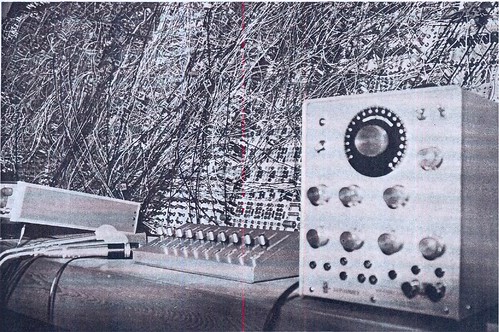

Tablero de conexiones del sintetizador análogo del compositor electroacústico Roland Kayn.

Cita de la portada:

Fragmento de la letra de la excepcional rola "5 3 7 C.U.B.A." del ensamble cubano de hip-hop Orishas.

Archivo de citas de la portada.

Archivo de citas de la portada.

Rola de la semana:

Dos piezas de alucinante J-pop (electropop japonés) de la genial Shiina Ringo, del disco "Karuki Zamen Kuri no Hana" [2003]. Descarguen aquí: "Doppelgenger" y "Meisai".

Mis 150 Discos Favoritos de la Historia:

1. John Coltrane – A Love Supreme [1964]

2. Keith Jarrett - Concerts: Bregenz [1981]

3. Kevin Drumm – Sheer Hellish Miasma [2002]

4. Arcturus – La Masquerade Infernale [1997]

5. Silvio Rodríguez – Al Final de Este Viaje [1978]

6. Captain Beefheart & his Magic Band – Trout Mask Replica [1968]

7. Markolino Dimond & Frankie Dante feat. Chivirico – Beethoven’s Fifth [1975]

8. Keith Rowe/Sachiko M/Toshimaru Nakamura/Otomo Yoshihide – Erstlive 005 [2004]

9. Fela Kuti & Afrika 70 – Zombie [1976]

10. Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson [1971]

11. Willie Colón y Héctor Lavoe – Lo Mato [1973]

12. Brujería – Raza Odiada [1995]

13. The Modern Jazz Society – Presents a Concert of Contemporary Music [1955]

14. Black Sabbath – Master of Reality [1971]

15. Louis Moholo – Spirits Rejoice! [1978]

Continuar leyendo.

2. Keith Jarrett - Concerts: Bregenz [1981]

3. Kevin Drumm – Sheer Hellish Miasma [2002]

4. Arcturus – La Masquerade Infernale [1997]

5. Silvio Rodríguez – Al Final de Este Viaje [1978]

6. Captain Beefheart & his Magic Band – Trout Mask Replica [1968]

7. Markolino Dimond & Frankie Dante feat. Chivirico – Beethoven’s Fifth [1975]

8. Keith Rowe/Sachiko M/Toshimaru Nakamura/Otomo Yoshihide – Erstlive 005 [2004]

9. Fela Kuti & Afrika 70 – Zombie [1976]

10. Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson [1971]

11. Willie Colón y Héctor Lavoe – Lo Mato [1973]

12. Brujería – Raza Odiada [1995]

13. The Modern Jazz Society – Presents a Concert of Contemporary Music [1955]

14. Black Sabbath – Master of Reality [1971]

15. Louis Moholo – Spirits Rejoice! [1978]

Continuar leyendo.

Último libro leído:

"El Rock de la Cárcel", las memorias autobiográficas de 1984 del buen José Agustín . Dos conclusiones: cada vez me gusta más el trabajo joven de José Agustín. Y 2) Somos buenos los latinoamericanos para el género de las memorias en primera persona. Bryce Echenique es quizás mi favorito de todos.

Última película vista:

"Viaje a Darjeeling" -- Rango: de 8.5 a 9, reconozco sin pena que soy fan total de Wes Anderson, así como de J.D. Salinger (con quien comparte muchos atributos, entre ellos el humor nostálgico sobre la infancia y las relaciones intrafamiliares). Las escenas en cámara lenta cuando los hermanos persiguen al tren son magistrales. Bella película, muy recomendable.

Último disco adquirido:

"Shamokin!!!" del cuarteto de NY Mostly Other People Do The Killing [Hot Cup, 2006], en donde toca el brutal trompetista Peter Evans, quizás (junto a gente como Axel Dörner y Corey Wilkes) el verdadero trompetista de jazz para el siglo XXI.

Temas recurrentes:

- Música (141)

- Cotidianeidad (84)

- Política (81)

- Amigos (69)

- México (68)

- Conciertos (63)

- Humor (60)

- Fotos (54)

- Mérida (53)

- Poesía (53)

- Literatura (44)

- Mundo (44)

- Textos Propios (42)

- Viajes (42)

- Internet (28)

- Cartones (27)

- Videos (21)

- Artes Visuales (20)

- Obituarios (20)

- Frases (17)

- Filosofía (15)

- Familia (14)

- Religión (13)

- Cuentos (11)

- Cine (5)

- Metablog (5)

Archivo de entradas:

-

►

2007

(99)

- ► septiembre (3)

-

►

2006

(94)

- ► septiembre (7)

-

►

2005

(120)

- ► septiembre (14)

-

▼

2004

(82)

- ► septiembre (2)

-

▼

febrero

(14)

- Poesía sobre Walt Whitman

- Cuento megachingón, cercano a una obra maestra

- Poesía de Pessoa

- Productividad

- Cortázar sobre Bix Beiderbecke

- Reflexión sobre los huevos masculinos

- De amistad y atracción

- Sabiduría de mis amigos (un tributo)

- Verdad universal

- Preocupación

- Charlie Haden en el DF!

- Auto-recriminación

- Titulando (por primera vez, y con hambre)

- Pues con un día de atraso, aquí llega mi entrega f...

Comentarios Recientes:

LINKS DE MIS ASUNTOS:

- Cha'ak'ab Paaxil: Festival de Improvisación Libre 2008

- Cha'ak'ab Paaxil en Myspace

- Dynamo Aktivität: arte sonoro radical

- Entrevista sobre mi trabajo como promotor de jazz, hecha por Ricardo Tatto [primera parte]

- Entrevista conmigo, hecha por Ricardo Tatto [segunda parte]

- Dynamo Aktivität en MySpace

- ¡La Rumba Llegó!: blog de mp3 sobre salsa, grooves latinos y música de improvisación

- De Boca En Boca: guía culinaria de la ciudad de Mérida

- "Jirafales": una novela binacional online a seis manos

- Artículos de Gerardo publicados en All About Jazz magazine

- Gerardo en Last.fm

- Gerardo en MySpace

- Gerardo en Flickr

- Gerardo en YouTube

- Gerardo en Facebook

ORGANIZACIONES AMIGAS:

- Dijazz Radio Online

- Taller de Arte Contemporáneo (TAC): escuela de jazz de Alberto Palomo

- Unas Letras: industria cultural

- Frontground: espacio de arte contemporáneo

- Las Playas de Siberia: blog literario multinacional

- Proyecto y Perfil para la Cultura y las Artes en Yucatán [2007-2012]

- Descarga: buró creativo de diseño y grabación audiovisual

- Gruñón Records

- La Quilla: espacio cultural

- Peripherial: performing arts company

- El Joven Librero de Viejo

- AlterArte: cultura alterna

- FotoForo: punto de encuentro fotográfico

- YukaNoise Productions: metal yucateco

- Rockultura Mérida: cartelera de conciertos de rock y electrónica

- Kolectiva: eventos de música electrónica en Yucatán

EVENTOS CULTURALES EN MÉRIDA:

Mi familia:

AMIGOS DE MÉRIDA:

- Leonor Chávez

- Enrique

- Augusto Palma DJ sets

- Daniel Solís [Lepo]

- Daniel Solís [Lepo] en Flickr

- Daniel Ruiz en Photoblog

- Malena

- Ricardo Loría

- Ricardo Loría en Flickr

- Lacrimae

- Ricardo Tatto

- Antonio Ayala [Sacer]

- Hernán Berny

- Eduardo Cervantes

- Laura Sánchez

- Karín Mijangos

- Ramón Rosado

- Huakalitos

- Nadia Escalante

- El Cheyo

- Janístika

- Adela Vázquez

- Frank

- Los Pecks

- Elizabeth Bathory

AMIGOS DE MÉRIDA EN EL "EXILIO":

DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO:

DESDE MADRID:

DESDE SANTIAGO DE CHILE:

- Goma de Mascar: relatos poca madre de mi compadre chileno Lino Solís de Ovando

- Nova Industra: blog de artes visuales de Yensen Páez, ilustrador de "Jirafales"

- Motorman en MySpace

- AudioTerrorista: listado de conciertos de noise y rock radical en Chile

- Edén Carrasco: uno de los mejores improvisadores electroacústicos de Latinoamérica

- Fotolog del saxofonista Edén Carrasco

- Vittorio Canessa: caballero de Iquique

- JazzVisión: excelente programa de radio y blog sobre free jazz de Kike Hurtado

- La Prosa Terapéutica: blog de mi amiga Dani

- Andrea Pérez Dalannays: diseñadora y cantante de jazz

DESDE TEXAS:

DESDE NUEVA JERSEY:

DESDE NUEVA YORK:

Desde el mundo:

- Lleuwen Steffan: cantante de jazz del país de Gales

- be.jazz: blog sobre conciertos de jazz de Mwanji Ezana, amigo de Bélgica de JazzCorner

- ehm: blog de Marija Pantic [maRi], amiga de Serbia de I Hate Music

- Learning to Listen: blog de Richard Pinnell, gran aficionado y productor de improvisación electroacústica de Inglaterra

RECOMENDACIONES:

- La Jornada: uno de los pocos periódicos que se puede leer

- BBC Mundo en Español: muy decente cobertura internacional

- Counterpunch: la mejor revista política de los Estados Unidos

- AlterNet: portal independiente de noticias en inglés

- Common Dreams: noticias y opiniones para la comunidad progresista

- Obras completas de J.D. Salinger (en inglés) para descargar gratis

- UbuWeb: el mayor archivo libre sobre avant-garde y arte marginal

- Sin Dinero: web contra el consumismo mediante el fomento de lo gratuito

- Keep Vid: software que permite grabar en tu PC los videos de You Tube

- Ccleaner: excelente programa para limpiar tu computadora de spywares y todo tipo de scripts

- CPU-Z: programa para saber todos los datos de tu sistema operativo y hardware

- Hip-Hop Database: miles de letras, biografías e información sobre el género

- The Wire: adventures in modern music

- Encyclopaedia Metallum: excelente archivo de todos los géneros del metal

- Satan Stole My Teddy-Bear: excelentes reseñas sobre heavy metal y música pesada

- Steve, Don't Eat It!: valiente explorador de la comida más mala del mundo

- Sacatrapos: revista de humor político con Magú y Ahumada

- Caballo Negro cómic

- Internet Movie Database: un gran invento

- All Music Guide: otro gran invento

- Astronomy Picture of the Day: bellísimas fotos del universo recopiladas por la NASA

- Post a Secret: la belleza mórbida de las confesiones

- AfroMéxico: la africanidad oculta de nuestro país

- Cómo escoger una guía de viaje para viajes internacionales, del blog de Pete Cherches

- XE.com: universal currency converter

DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS:

- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

- Diccionario de Sinónimos de la Universidad de Oviedo

- Conjugador de verbos en español de la Universidad de Oviedo

- Foro de discusión de Español.com

- La página del Castellano

- Free Dictionary.com: excelente diccionario de inglés

- Law.com: legal dictionary

- Urban Dictionary: gran diccionario de expresiones del slang o argot estadounidense

SOBRE TRADUCCIÓN:

- KudoZ: diccionario de términos de traducción hecho por traductores para traductores

- ProZ.com: Directory of professional translation services

- WordFast: a universal and open translation tool

- Word Reference Forum: Spanish/English

- La linterna del traductor

- Translator's Café

- Glossarist

- Web Translators.com: translation links

SOBRE JAZZ MEXICANO:

JAZZISTAS YUCATECOS:

JAZZISTAS MEXICANOS:

- Cráneo de Jade / Remi Álvarez

- Hernán Hecht

- Germán Bringas

- Los Dorados

- Sociedad Acústica / Marcos Miranda

- Alain Derbez

- Banda Elástica

- Los Tlayudos

- Héctor Infanzón

- Muna Zul

- Tommy Rodríguez Súper Big Band

- Emmanuel Mora

- Xamán

- Jazz Son 4

- Eugenio Toussaint

- Israel Cupich Quinteto

- Astillero

- Iraida Noriega

- Magos Herrera

- Non-Jazz

- Cabezas de Cera

- Mitote Jazz

- Nunduva Yaa

- Ariel Guzik

- Verónica Ituarte

- Enjambre Acústico Urukúngolo

- Ensenada Jazz

- Paté de Fuá

- Celloquium

- Fuxé / Cris Van Beuren

- Aguamala

- Nine Rain

- Pneumus

- Manuel Rocha

ORGANIZACIONES DE JAZZ MEXICANO:

- Jazzorca: club de free jazz en el DF

- Papá Beto: club de jazz en el DF

- El Convite: club de jazz en el DF

- Bar New Orleans: club de jazz en el DF

- Déjá Vu: club de jazz en el DF

- Lunario del Auditorio Nacional: conciertos en el DF

- Jazzatlán: club de jazz en Cholula, Puebla

- Encuentro Internacional de Jazz y Música Viva: Monterrrey

- Seminario y Encuentro Internacional de Jazz en Xalapa

- NY@MX: promotores de conciertos de grupos neoyorquinos en el DF

- Music Frontiers: organizadores del ciclo "Contemporánea en vivo" en el DF

- Alberca Artes: colectivo interdisciplinario de Cuernavaca

- Voodoo Jazz: programa de radio desde el DF

- Jazz Oaxaca: programa de radio

- El Rincón Acústico: programa de radio desde Pachuca

- PerArts: interesante propuesta

- Jaime Villegas: excelentes dibujos sobre jazz desde Cancún

- Desarrollo Integral Musical (DIM): escuela privada de jazz del DF

- Musycom: escuela online sobre música contemporánea y jazz

- Partilab: tienda online con partituras de compositores de jazz mexicano

- Sala de Audio: estudio de grabación profesional, que imparte un interesante diplomado

DISQUERAS DE JAZZ MEXICANO:

SOBRE IMPROVISACIÓN LIBRE:

- Free Jazz.org: freedom in music

- Bagatellen: textos sobre música radical

- I Hate Music: foro de discusión sobre música radical

- Point of Departure: an online improvised music journal

- Paris Transatlantic: global coverage of new music

- European Free Improvisation Pages

- Erstwhile records: el genial sello de improvisación electroacústica de mi broder de Nueva Jersey Jon Abbey

- Improvised Music from Japan

- Taran Singh's Free Jazz Hour: gran programa de radio y podcast sobre free jazz

- Jazz e Arredores: excelente blog en portugués

- Ruido Horrible: blog dedicado a la experimentación sonora y a sus psicodélicas resultantes

- Mattin: artista sonoro radical del País Vasco, verdadero ídolo mío, que ofrece su discografía completa para bajar

- Ernesto Díaz-Infante: guitarrista chicano de free jazz, desde San Francisco

- Lucio Capece: otro de los mejores improvisadores electroacústicos latinoamericanos, desde Berlín

SOBRE JAZZ EN GENERAL:

- JazzCorner Speakeasy: el foro de discusión sobre jazz más interesante

- All About Jazz: la página web más completa sobre el jazz a nivel mundial

- Anapapaya: gran fuente de información sobre jazz latino y música afro-caribeña

- JazzTimes magazine

- Downbeat magazine

- Lista de partituras de jazz y música clásica disponibles gratuitamente en Internet

Blogs de mp3:

- Ongaku Baka: especialistas en discos nuevecitos, con un IMPECABLE gusto; en 1 día bajé 2GB

- Bolachas Gratis: también especialistas en discos nuevecitos, de todos los géneros

- The Héctor Lavoe Discography: todos los discos de Lavoe para bajar

- Nothing Is: otro excelente blog para bajar discos exóticos de free jazz

- Mutant Sounds: desde noise hasta IDM, discos completos

- Orgy in Rhythm: blog para bajar discos esenciales de groove jazz de los 70's

- Awesome Tapes from Africa: mp3 de funk y acid jazz africano

- Destination Out: blog para bajar mp3 de free jazz

- World Passport: excelente podcast de grooves mundiales

- O Bom Garfo: discos brutales de free jazz, noise y música experimental

CLUBES DE JAZZ DEL MUNDO:

- The Stone: NYC

- Iridium: NYC

- Village Vanguard: NYC

- Kuumbwa Jazz Center: Santa Cruz, California

- Yoshi's: Oakland

- Jazz Bakery: Los Ángeles

- Empty Bottle Jazz Series: Chicago

- An Die Musik: Baltimore

- Blues Alley: Washington, D.C.

- Blå: Oslo

- Bimhuis: Ámsterdam

- Glenn Miller Café: Estocolmo

- Vortex: Londres

- Les Instants Chavirés: París

- New Morning: París

- Shinjuku Pit Inn: Tokyo

- Big Apple Jazz: New York City's Jazz Club Authority

- Jazz Clubs of the World