El buen Flavio preguntó por cuarta vez: “¿Falta mucho, cabrón de mierda?”.

Nando no dijo nada en especial, solamente repitió con lentitud: “brocal del pozo, brocal del pozo…”, que parecía ser su única referencia.

Avanzamos un poco más, arrullados por el hipnótico mantra de Nando y por el suave ronroneo del vochito.

Estaba por prender la bacha cuando Nando gritó: “¡El brocal del pozo!” Y se metió entre los dos asientos apuntando con el dedo hacía un flamante brocal de pozo con su arco de metal, su carrillo y su soga de sosquil.

—Aquí nos paramos y caminamos la vereda—, dijo Nando.

—Tú tienes el dinero—, me dijo Flavio y yo asentí tocándome el bolsillo.

—¿Repasamos?—, inquirió Flavio.

—No—, dije. —Vamos antes que se haga de noche, no es la primera vez que compro mota—.

Nos metimos por una brecha angosta rodeada de monte y maleza.

En lo personal a mí no me gusta ir a conectar watos muy grandes, menos en medio del monte y con unos tipos a los cuales no conoce nadie, excepto Nando claro, pero esto nunca ha sido una garantía.

Según él, la cosa es pan comido: les ofrecemos tres mil pesos por un kilo y ellos van a aceptar encantados, “hasta mucho les va a parecer”, había dicho Nando en mi casa la noche anterior.

A él lo había traído un camarada apodado “la Tripa”, a quien conoció en el centro tirando los tubos. Hicieron amistad fumando los gallos y tomando cerveza en el campanario de la iglesia, luego Nando lo llevó al parque de la colonia y nos lo presentó; la Tripa nos vendió un wato de quinientos pesos ciertamente muy bien servido y de un material inmejorable, y luego se largó.

Nosotros nos quedamos ahí sentados muy drogados y hablando como siempre de la posibilidad de hacer dinero vendiendo crema. De acuerdo a nuestros cálculos, si comprábamos un kilo de ese excelente material sería muy fácil venderlo y triplicar la ganancia, sobre todo ahora que está tan de moda el ser mariguano y los chavales se fuman su gastada completa. Tanto el buen Flavio como yo teníamos ciertas reservas al respecto, pero Nando estaba muy animado y antes de que nos hubiéramos ido a dormir sus dividendos mentales ya le ajustaban para comprarse un coche y rentar un departamento en el edificio azul donde viven las zorritas fresas que salen con los ñoños de más al norte.

Pasaron unos días en los cuales no se habló del asunto, como suele suceder en todas las empresas mariguanas. Pero una tarde llegó Nando con una bolsa de plástico café llena de mota y nos contó que había ido con el amigo Tripa a ver a los macizos.

Éstos vivían fuera de la ciudad, a media hora de carretera, sin riesgo de policías. Nando ya conocía el lugar y, aunque no había entrado con la Tripa a hacer la operación, le habían vendido una buena galleta a precio de baratillo, “ni siquiera tienen báscula”, dijo.

Hicimos unos tubitos de veinte con ese material y los despachamos en el centro. La ganancia fue buena y pudimos festejar con cervezas y dos bolsitas de coca. Otra vez se habló del tema de vender mota; a mi me interesó la cosa y al buen Flavio también.

Flavio está pagando una mutualista que quiere usar para comprarse un auto más nuevo y siempre se está quejando de su economía, así que Nando se dio a la tarea de sacar las optimistas cuentas otra vez y al rato Flavio ya estaba totalmente enganchado describiendo como sería su nueva nave.

Nando aseguró que podíamos comprarles un kilo por tres mil pesos, y con un poco de suerte y poder de persuasión a lo mejor les sacábamos más.

—Hay que ponerse duros— decía Nando, —que se den cuenta que estamos curtidos—.

Todos colaboramos en la estrategia verbal que consistiría simplemente en mostrarse escépticos ante la calidad del material y reacios a pagar por él. Estuvimos hasta tarde esa noche tomando ron con hielo, simulando y resolviendo las eventualidades que se pudieran presentar.

Hicimos una vaca y decidimos comprar un kilo para vender en tubos de cincuenta pesos y sacar la feria.

Sin embargo, no fue hasta que estuvimos caminando en el monte por más de veinte minutos sin ver nada por ningún lado que me empezó a entrar la ansiedad.

—Oye Nando, ya caminamos mucho— dije, deteniéndome.

—Ya falta poco— me respondió sin dejar de caminar, y comenzó a murmurar: “ya falta poco, ya falta poco…”.

Me volví a mirar al buen Flavio, me di cuenta que la raya de su boca empezaba a disminuir de tamaño, y eso significaba que el buen Flavio se estaba encabronando. No era para menos, el paisaje desolado y escondido no era lo ideal para estos menesteres.

—Ya falta poco—, volvió a decir Nando en voz alta.

—Más te vale—, dijo Flavio, frunciendo más la boca.

Dos batos aparecieron en sentido contrario; uno de ellos traía una bicicleta agarrada por el manubrio. Llevaban las camisetas amarradas a la cintura y se podía ver a leguas que pertenecían a la tribu guerrera. Nos paramos y esperamos a que se acercaran; yo recordé que traía mi navaja 007 en el bolsillo y me sentí más tranquilo.

—Qué pedo maestros—, dijo Nando a los extraños cuando se acercaron.

—Qué onda ése—, respondió el de la bicicleta.

—Vamos a ver al macizo, al Iván—, dijo Nando. —¿Falta mucho para llegar?—

Eran bajos y fuertes, muy morenos; llevaban tatuajes de corazones verdes en los brazos, con sus iniciales dentro y la infalible flecha escurriendo burdas gotas de sangre sin relleno.

El que traía la bicicleta se reía mostrando las encías y sus dientes picados.

—Ahí 'stá, aquí adelante—, dijo el otro señalando el camino. —Ya llegaron, ahí está el macizo—.

—Órale—, dijo Nando —gracias—.

—‘Ta bueno ése, que te vaya bien—, dijo el de la bicicleta y sonrió mirándonos maliciosa y repugnantemente.

Seguimos nuestro camino un poco más. Justamente donde terminaba la vereda había un claro blancuzco de piedra y polvo, al final de éste pudimos ver la casa.

La casa era una pequeña edificación cuadrada sin ventanas, hecha con negras láminas de cartón que ostentaban por todos lados sus relucientes remaches de corcholata. Parecía una caja de zapatos vuelta al revés. En una de las paredes estaban apiladas unas cuantas bicicletas. Era poco más de las seis de la tarde y el cielo empezaba a tornarse azul grisáceo.

Mientras nos acercábamos, yo abrí la navaja y la guardé de nuevo en mi bolsillo.

Cuando llegamos frente a la puerta de madera rota volteamos a ver a Nando, él se encogió de hombros y gritó: “ese Iván”.

Salieron dos descamisados, quienes después de averiguar nuestras intenciones y revisar nuestras referencias nos dejaron entrar a la casa.

La estancia estaba débilmente iluminada por una inútil bombilla de baterías colgada en un rincón, cuya luz se tornaba más opaca por el humo azul de los toques de mota que iban y venían dentro del cuarto. Todos estábamos sentados en el piso de tierra aplastada, que por los sudores se había enfangado y refrescaba un poco nuestros traseros.

Nadie hablaba, nada se distinguía claramente, éramos únicamente siluetas reverberando por momentos entre las sombras.

Así pasamos mucho rato; por momentos los rostros feroces se manchaban de rojo al chupar el gallo. Distinguí al menos a una docena de personas. Ocasionalmente alguien decía algo y de repente alguien respondía. Ninguno de nosotros hablaba, yo me limitaba a apretar mi mano sobre la navaja abierta y a tratar de distinguir la cara de alguno de los que estaban ahí.

—Esos que vinieron a comprar mota, ¿cuánto van a querer?—, preguntó inesperadamente una voz.

Por más que quise no pude ubicar el lugar de donde provino, parecía haber venido de arriba; en ese momento el buen Flavio se movió nervioso junto a mí y Nando le pegó una buena calada a un toque que le había llegado.

Hubo un momento de incómodo silencio; Flavio se revolvió en su sitio y yo le di un codazo a Nando que se había quedado atisbando entre las sombras.

—Queremos un kilo—, dijo Nando, reteniendo el humo en sus pulmones.

Justamente frente a donde estábamos sentados se prendió un marro, era fácilmente identificable por el tamaño de la fresa encendida y la poderosa luz que desprendía cuando lo calaban.

—Te cuesta tres mil quinientos—, dijo la voz, que ahora sí tomó forma en el portador del marro.

Según el plan, el buen Flavio debía de empezar las negociaciones, por lo que esperé un tiempo razonable para que ordenara su ataque. Sin embargo, cuando el silencio empezó a hacerse incómodo de nuevo me volteé a verlo, pero lo único que pude advertir fue la silueta insegura de su pelo erizado.

Como yo llevaba el dinero y nadie decía nada, me tomé la libertad de hablar y tomando en cuenta las circunstancias y el sudor creciente que empapaba mi espalda dije con voz gangosa: “Sólo tenemos tres mil”.

Esperé un momento y nadie dijo nada, podía sentir la avidez y la ambición en cada uno de ellos; la adrenalina se disparó en mi cuerpo como millones de alfileres aguijoneando la médula. Todos los planes y las frases duras que había practicado me parecieron ridículas y fuera de contexto, así que seguí esperando en silencio.

—Con eso no te alcanza para un kilo—, dijo el macizo, —pero te voy a dar la proporción—.

Se elevaron murmullos en una de las esquinas y noté movimiento; alguien se levantó y se acercó a la puerta. Yo tenía las manos sudorosas y la navaja se me escurría como si fuera de jabón.

—¡Acepto!—, exclamé innecesariamente.

Nando me pasó la bacha y yo fumé ansiosamente. El movimiento de las esquinas cesó al poco rato y todos volvieron a su sitio; de pronto una bolsa de nylon aterrizó entre mis piernas: era la mota.

—Saca la lana—, me dijo un bato que se acercó en la oscuridad. Prendió una lámpara de mano y dirigió el haz de luz hacia mi cara. Yo saqué el dinero del bolsillo y se lo entregué; la luz se apagó y se hizo el silencio de nuevo.

—Sale loco, está completo. Mejor jalen, no vaya a ser que se pierdan en el monte— dijo el macizo sarcásticamente, dándole otra fumada al marro.

Me levanté y salí de la casa sin decir nada; el aire fresco me restituyó un poco. El buen Flavio salió detrás de mí y pude observar que a la luz de luna se le veía pálido y estresado, y por la cara de pendejo que puso cuando me miró intuí que yo debía de presentar el mismo aspecto.

Esperamos un rato cerca de la brecha pero Nando no salía. Yo veía a Flavio y luego hacia la puerta. Pasaron unos minutos de tensión hasta que por fin salió Nando; caminó con la cabeza gacha hasta donde estábamos nosotros, se quedó parado unos segundos y luego nos miró con cara de asombro, en medio de su estupor señaló sus pies desnudos y no fue hasta que tomó un poco de aire que dijo: “uno de esos pendejos me quitó mis tenis”.

Ni el buen Flavio ni yo dijimos nada, sólo nos encaminamos hacia la brecha y nos adentramos en la negrura. El trayecto de salida fue bastante tenso; caminamos rápidamente y en silencio, volteando hacia atrás a cada momento escrutando la noche, totalmente paranoicos.

No fue sino hasta que estábamos en la ciudad que me di cuenta de que seguía apretando con fuerza mi navaja. La delgada empuñadura había dejado su marca en la palma de mi mano, cortando de un tajo y justamente por la mitad la línea de la vida.

— Un cuento de Octavio Lores

Octubre 2002

skip to main |

skip to sidebar

Dos piezas de alucinante J-pop (electropop japonés) de la genial Shiina Ringo, del disco "Karuki Zamen Kuri no Hana" [2003]. Descarguen aquí: "Doppelgenger" y "Meisai".

"El Rock de la Cárcel", las memorias autobiográficas de 1984 del buen José Agustín . Dos conclusiones: cada vez me gusta más el trabajo joven de José Agustín. Y 2) Somos buenos los latinoamericanos para el género de las memorias en primera persona. Bryce Echenique es quizás mi favorito de todos.

"Viaje a Darjeeling" -- Rango: de 8.5 a 9, reconozco sin pena que soy fan total de Wes Anderson, así como de J.D. Salinger (con quien comparte muchos atributos, entre ellos el humor nostálgico sobre la infancia y las relaciones intrafamiliares). Las escenas en cámara lenta cuando los hermanos persiguen al tren son magistrales. Bella película, muy recomendable.

"Shamokin!!!" del cuarteto de NY Mostly Other People Do The Killing [Hot Cup, 2006], en donde toca el brutal trompetista Peter Evans, quizás (junto a gente como Axel Dörner y Corey Wilkes) el verdadero trompetista de jazz para el siglo XXI.

"Vengo de donde hay un río"

Autor del blog:

Ilustración de la portada:

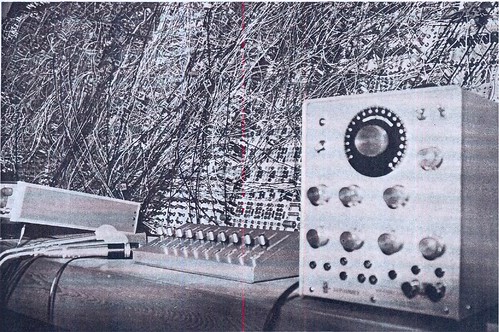

Tablero de conexiones del sintetizador análogo del compositor electroacústico Roland Kayn.

Cita de la portada:

Fragmento de la letra de la excepcional rola "5 3 7 C.U.B.A." del ensamble cubano de hip-hop Orishas.

Archivo de citas de la portada.

Archivo de citas de la portada.

Rola de la semana:

Dos piezas de alucinante J-pop (electropop japonés) de la genial Shiina Ringo, del disco "Karuki Zamen Kuri no Hana" [2003]. Descarguen aquí: "Doppelgenger" y "Meisai".

Mis 150 Discos Favoritos de la Historia:

1. John Coltrane – A Love Supreme [1964]

2. Keith Jarrett - Concerts: Bregenz [1981]

3. Kevin Drumm – Sheer Hellish Miasma [2002]

4. Arcturus – La Masquerade Infernale [1997]

5. Silvio Rodríguez – Al Final de Este Viaje [1978]

6. Captain Beefheart & his Magic Band – Trout Mask Replica [1968]

7. Markolino Dimond & Frankie Dante feat. Chivirico – Beethoven’s Fifth [1975]

8. Keith Rowe/Sachiko M/Toshimaru Nakamura/Otomo Yoshihide – Erstlive 005 [2004]

9. Fela Kuti & Afrika 70 – Zombie [1976]

10. Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson [1971]

11. Willie Colón y Héctor Lavoe – Lo Mato [1973]

12. Brujería – Raza Odiada [1995]

13. The Modern Jazz Society – Presents a Concert of Contemporary Music [1955]

14. Black Sabbath – Master of Reality [1971]

15. Louis Moholo – Spirits Rejoice! [1978]

Continuar leyendo.

2. Keith Jarrett - Concerts: Bregenz [1981]

3. Kevin Drumm – Sheer Hellish Miasma [2002]

4. Arcturus – La Masquerade Infernale [1997]

5. Silvio Rodríguez – Al Final de Este Viaje [1978]

6. Captain Beefheart & his Magic Band – Trout Mask Replica [1968]

7. Markolino Dimond & Frankie Dante feat. Chivirico – Beethoven’s Fifth [1975]

8. Keith Rowe/Sachiko M/Toshimaru Nakamura/Otomo Yoshihide – Erstlive 005 [2004]

9. Fela Kuti & Afrika 70 – Zombie [1976]

10. Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson [1971]

11. Willie Colón y Héctor Lavoe – Lo Mato [1973]

12. Brujería – Raza Odiada [1995]

13. The Modern Jazz Society – Presents a Concert of Contemporary Music [1955]

14. Black Sabbath – Master of Reality [1971]

15. Louis Moholo – Spirits Rejoice! [1978]

Continuar leyendo.

Último libro leído:

"El Rock de la Cárcel", las memorias autobiográficas de 1984 del buen José Agustín . Dos conclusiones: cada vez me gusta más el trabajo joven de José Agustín. Y 2) Somos buenos los latinoamericanos para el género de las memorias en primera persona. Bryce Echenique es quizás mi favorito de todos.

Última película vista:

"Viaje a Darjeeling" -- Rango: de 8.5 a 9, reconozco sin pena que soy fan total de Wes Anderson, así como de J.D. Salinger (con quien comparte muchos atributos, entre ellos el humor nostálgico sobre la infancia y las relaciones intrafamiliares). Las escenas en cámara lenta cuando los hermanos persiguen al tren son magistrales. Bella película, muy recomendable.

Último disco adquirido:

"Shamokin!!!" del cuarteto de NY Mostly Other People Do The Killing [Hot Cup, 2006], en donde toca el brutal trompetista Peter Evans, quizás (junto a gente como Axel Dörner y Corey Wilkes) el verdadero trompetista de jazz para el siglo XXI.

Temas recurrentes:

- Música (141)

- Cotidianeidad (84)

- Política (81)

- Amigos (69)

- México (68)

- Conciertos (63)

- Humor (60)

- Fotos (54)

- Mérida (53)

- Poesía (53)

- Literatura (44)

- Mundo (44)

- Textos Propios (42)

- Viajes (42)

- Internet (28)

- Cartones (27)

- Videos (21)

- Artes Visuales (20)

- Obituarios (20)

- Frases (17)

- Filosofía (15)

- Familia (14)

- Religión (13)

- Cuentos (11)

- Cine (5)

- Metablog (5)

Archivo de entradas:

-

►

2007

(99)

- ► septiembre (3)

-

►

2006

(94)

- ► septiembre (7)

-

▼

2005

(120)

-

▼

septiembre

(14)

- Nova Industra: blog de Yensen Páez (dibujante de J...

- Sexto capítulo de JIRAFALES

- Otoño Cultural 2005: desastrosa programación pero ...

- Guía práctica del blogger y el ciberdisidente

- Silvio Rodríguez explica el significado de su canc...

- ¿Cuál religión es la apropiada?

- Cephalic Carnage en Mérida

- "La compra": cuento de Octavio Lores

- Cannabis vs. obesidad

- Quinto capítulo de JIRAFALES :: Regresa el ANTIBALAS

- Si Dios le hablara al pinche Bush...

- El cine de Hollywood es un asteroide que destruye ...

- Peripherial: performing arts company

- Los spots de Fox

-

▼

septiembre

(14)

Comentarios Recientes:

LINKS DE MIS ASUNTOS:

- Cha'ak'ab Paaxil: Festival de Improvisación Libre 2008

- Cha'ak'ab Paaxil en Myspace

- Dynamo Aktivität: arte sonoro radical

- Entrevista sobre mi trabajo como promotor de jazz, hecha por Ricardo Tatto [primera parte]

- Entrevista conmigo, hecha por Ricardo Tatto [segunda parte]

- Dynamo Aktivität en MySpace

- ¡La Rumba Llegó!: blog de mp3 sobre salsa, grooves latinos y música de improvisación

- De Boca En Boca: guía culinaria de la ciudad de Mérida

- "Jirafales": una novela binacional online a seis manos

- Artículos de Gerardo publicados en All About Jazz magazine

- Gerardo en Last.fm

- Gerardo en MySpace

- Gerardo en Flickr

- Gerardo en YouTube

- Gerardo en Facebook

ORGANIZACIONES AMIGAS:

- Dijazz Radio Online

- Taller de Arte Contemporáneo (TAC): escuela de jazz de Alberto Palomo

- Unas Letras: industria cultural

- Frontground: espacio de arte contemporáneo

- Las Playas de Siberia: blog literario multinacional

- Proyecto y Perfil para la Cultura y las Artes en Yucatán [2007-2012]

- Descarga: buró creativo de diseño y grabación audiovisual

- Gruñón Records

- La Quilla: espacio cultural

- Peripherial: performing arts company

- El Joven Librero de Viejo

- AlterArte: cultura alterna

- FotoForo: punto de encuentro fotográfico

- YukaNoise Productions: metal yucateco

- Rockultura Mérida: cartelera de conciertos de rock y electrónica

- Kolectiva: eventos de música electrónica en Yucatán

EVENTOS CULTURALES EN MÉRIDA:

Mi familia:

AMIGOS DE MÉRIDA:

- Leonor Chávez

- Enrique

- Augusto Palma DJ sets

- Daniel Solís [Lepo]

- Daniel Solís [Lepo] en Flickr

- Daniel Ruiz en Photoblog

- Malena

- Ricardo Loría

- Ricardo Loría en Flickr

- Lacrimae

- Ricardo Tatto

- Antonio Ayala [Sacer]

- Hernán Berny

- Eduardo Cervantes

- Laura Sánchez

- Karín Mijangos

- Ramón Rosado

- Huakalitos

- Nadia Escalante

- El Cheyo

- Janístika

- Adela Vázquez

- Frank

- Los Pecks

- Elizabeth Bathory

AMIGOS DE MÉRIDA EN EL "EXILIO":

DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO:

DESDE MADRID:

DESDE SANTIAGO DE CHILE:

- Goma de Mascar: relatos poca madre de mi compadre chileno Lino Solís de Ovando

- Nova Industra: blog de artes visuales de Yensen Páez, ilustrador de "Jirafales"

- Motorman en MySpace

- AudioTerrorista: listado de conciertos de noise y rock radical en Chile

- Edén Carrasco: uno de los mejores improvisadores electroacústicos de Latinoamérica

- Fotolog del saxofonista Edén Carrasco

- Vittorio Canessa: caballero de Iquique

- JazzVisión: excelente programa de radio y blog sobre free jazz de Kike Hurtado

- La Prosa Terapéutica: blog de mi amiga Dani

- Andrea Pérez Dalannays: diseñadora y cantante de jazz

DESDE TEXAS:

DESDE NUEVA JERSEY:

DESDE NUEVA YORK:

Desde el mundo:

- Lleuwen Steffan: cantante de jazz del país de Gales

- be.jazz: blog sobre conciertos de jazz de Mwanji Ezana, amigo de Bélgica de JazzCorner

- ehm: blog de Marija Pantic [maRi], amiga de Serbia de I Hate Music

- Learning to Listen: blog de Richard Pinnell, gran aficionado y productor de improvisación electroacústica de Inglaterra

RECOMENDACIONES:

- La Jornada: uno de los pocos periódicos que se puede leer

- BBC Mundo en Español: muy decente cobertura internacional

- Counterpunch: la mejor revista política de los Estados Unidos

- AlterNet: portal independiente de noticias en inglés

- Common Dreams: noticias y opiniones para la comunidad progresista

- Obras completas de J.D. Salinger (en inglés) para descargar gratis

- UbuWeb: el mayor archivo libre sobre avant-garde y arte marginal

- Sin Dinero: web contra el consumismo mediante el fomento de lo gratuito

- Keep Vid: software que permite grabar en tu PC los videos de You Tube

- Ccleaner: excelente programa para limpiar tu computadora de spywares y todo tipo de scripts

- CPU-Z: programa para saber todos los datos de tu sistema operativo y hardware

- Hip-Hop Database: miles de letras, biografías e información sobre el género

- The Wire: adventures in modern music

- Encyclopaedia Metallum: excelente archivo de todos los géneros del metal

- Satan Stole My Teddy-Bear: excelentes reseñas sobre heavy metal y música pesada

- Steve, Don't Eat It!: valiente explorador de la comida más mala del mundo

- Sacatrapos: revista de humor político con Magú y Ahumada

- Caballo Negro cómic

- Internet Movie Database: un gran invento

- All Music Guide: otro gran invento

- Astronomy Picture of the Day: bellísimas fotos del universo recopiladas por la NASA

- Post a Secret: la belleza mórbida de las confesiones

- AfroMéxico: la africanidad oculta de nuestro país

- Cómo escoger una guía de viaje para viajes internacionales, del blog de Pete Cherches

- XE.com: universal currency converter

DICCIONARIOS ESPAÑOL E INGLÉS:

- Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

- Diccionario de Sinónimos de la Universidad de Oviedo

- Conjugador de verbos en español de la Universidad de Oviedo

- Foro de discusión de Español.com

- La página del Castellano

- Free Dictionary.com: excelente diccionario de inglés

- Law.com: legal dictionary

- Urban Dictionary: gran diccionario de expresiones del slang o argot estadounidense

SOBRE TRADUCCIÓN:

- KudoZ: diccionario de términos de traducción hecho por traductores para traductores

- ProZ.com: Directory of professional translation services

- WordFast: a universal and open translation tool

- Word Reference Forum: Spanish/English

- La linterna del traductor

- Translator's Café

- Glossarist

- Web Translators.com: translation links

SOBRE JAZZ MEXICANO:

JAZZISTAS YUCATECOS:

JAZZISTAS MEXICANOS:

- Cráneo de Jade / Remi Álvarez

- Hernán Hecht

- Germán Bringas

- Los Dorados

- Sociedad Acústica / Marcos Miranda

- Alain Derbez

- Banda Elástica

- Los Tlayudos

- Héctor Infanzón

- Muna Zul

- Tommy Rodríguez Súper Big Band

- Emmanuel Mora

- Xamán

- Jazz Son 4

- Eugenio Toussaint

- Israel Cupich Quinteto

- Astillero

- Iraida Noriega

- Magos Herrera

- Non-Jazz

- Cabezas de Cera

- Mitote Jazz

- Nunduva Yaa

- Ariel Guzik

- Verónica Ituarte

- Enjambre Acústico Urukúngolo

- Ensenada Jazz

- Paté de Fuá

- Celloquium

- Fuxé / Cris Van Beuren

- Aguamala

- Nine Rain

- Pneumus

- Manuel Rocha

ORGANIZACIONES DE JAZZ MEXICANO:

- Jazzorca: club de free jazz en el DF

- Papá Beto: club de jazz en el DF

- El Convite: club de jazz en el DF

- Bar New Orleans: club de jazz en el DF

- Déjá Vu: club de jazz en el DF

- Lunario del Auditorio Nacional: conciertos en el DF

- Jazzatlán: club de jazz en Cholula, Puebla

- Encuentro Internacional de Jazz y Música Viva: Monterrrey

- Seminario y Encuentro Internacional de Jazz en Xalapa

- NY@MX: promotores de conciertos de grupos neoyorquinos en el DF

- Music Frontiers: organizadores del ciclo "Contemporánea en vivo" en el DF

- Alberca Artes: colectivo interdisciplinario de Cuernavaca

- Voodoo Jazz: programa de radio desde el DF

- Jazz Oaxaca: programa de radio

- El Rincón Acústico: programa de radio desde Pachuca

- PerArts: interesante propuesta

- Jaime Villegas: excelentes dibujos sobre jazz desde Cancún

- Desarrollo Integral Musical (DIM): escuela privada de jazz del DF

- Musycom: escuela online sobre música contemporánea y jazz

- Partilab: tienda online con partituras de compositores de jazz mexicano

- Sala de Audio: estudio de grabación profesional, que imparte un interesante diplomado

DISQUERAS DE JAZZ MEXICANO:

SOBRE IMPROVISACIÓN LIBRE:

- Free Jazz.org: freedom in music

- Bagatellen: textos sobre música radical

- I Hate Music: foro de discusión sobre música radical

- Point of Departure: an online improvised music journal

- Paris Transatlantic: global coverage of new music

- European Free Improvisation Pages

- Erstwhile records: el genial sello de improvisación electroacústica de mi broder de Nueva Jersey Jon Abbey

- Improvised Music from Japan

- Taran Singh's Free Jazz Hour: gran programa de radio y podcast sobre free jazz

- Jazz e Arredores: excelente blog en portugués

- Ruido Horrible: blog dedicado a la experimentación sonora y a sus psicodélicas resultantes

- Mattin: artista sonoro radical del País Vasco, verdadero ídolo mío, que ofrece su discografía completa para bajar

- Ernesto Díaz-Infante: guitarrista chicano de free jazz, desde San Francisco

- Lucio Capece: otro de los mejores improvisadores electroacústicos latinoamericanos, desde Berlín

SOBRE JAZZ EN GENERAL:

- JazzCorner Speakeasy: el foro de discusión sobre jazz más interesante

- All About Jazz: la página web más completa sobre el jazz a nivel mundial

- Anapapaya: gran fuente de información sobre jazz latino y música afro-caribeña

- JazzTimes magazine

- Downbeat magazine

- Lista de partituras de jazz y música clásica disponibles gratuitamente en Internet

Blogs de mp3:

- Ongaku Baka: especialistas en discos nuevecitos, con un IMPECABLE gusto; en 1 día bajé 2GB

- Bolachas Gratis: también especialistas en discos nuevecitos, de todos los géneros

- The Héctor Lavoe Discography: todos los discos de Lavoe para bajar

- Nothing Is: otro excelente blog para bajar discos exóticos de free jazz

- Mutant Sounds: desde noise hasta IDM, discos completos

- Orgy in Rhythm: blog para bajar discos esenciales de groove jazz de los 70's

- Awesome Tapes from Africa: mp3 de funk y acid jazz africano

- Destination Out: blog para bajar mp3 de free jazz

- World Passport: excelente podcast de grooves mundiales

- O Bom Garfo: discos brutales de free jazz, noise y música experimental

CLUBES DE JAZZ DEL MUNDO:

- The Stone: NYC

- Iridium: NYC

- Village Vanguard: NYC

- Kuumbwa Jazz Center: Santa Cruz, California

- Yoshi's: Oakland

- Jazz Bakery: Los Ángeles

- Empty Bottle Jazz Series: Chicago

- An Die Musik: Baltimore

- Blues Alley: Washington, D.C.

- Blå: Oslo

- Bimhuis: Ámsterdam

- Glenn Miller Café: Estocolmo

- Vortex: Londres

- Les Instants Chavirés: París

- New Morning: París

- Shinjuku Pit Inn: Tokyo

- Big Apple Jazz: New York City's Jazz Club Authority

- Jazz Clubs of the World