Deseaba que mi perro se quedara en ese momento, pero él prefirió retirarse antes que seguir masticando el pequeño trozo de carne maloliente que había guardado en su traste de peltre despostillado. ¿Por qué Carlos no se fue? Primero tuve la intención de correrlo pero no lo hice. Por el contrario, le pedí que permaneciera ahí, sentado en el sillón, escuchando todo, viendo todo, percibiendo el hedor de la comida del perro y otros olores que luego se esparcieron por toda la habitación.

Deseaba que mi perro se quedara en ese momento, pero él prefirió retirarse antes que seguir masticando el pequeño trozo de carne maloliente que había guardado en su traste de peltre despostillado. ¿Por qué Carlos no se fue? Primero tuve la intención de correrlo pero no lo hice. Por el contrario, le pedí que permaneciera ahí, sentado en el sillón, escuchando todo, viendo todo, percibiendo el hedor de la comida del perro y otros olores que luego se esparcieron por toda la habitación.Esa noche invité a Carlos a pasar. Después de sentarnos un rato en el sillón roído por el perro y recordar una y otra de nuestras aventuras, la puerta desvencijada se abrió y la dama entró: labios pintados de rojo, uñas dispuestas a dejar surcos sobre cualquier espalda impecable. Me levanté y le ofrecí vino tinto. La hoja de la ventana se abrió de golpe y permitió que un rayo de luna mostrara el macilento rostro de Carlos. Ella lo ignoró. Esa mujer sólo tenía miradas para mí; abrió la gabardina bruna que cubría su blanco cuerpo, Carlos se levantó y la ayudó a despojarse del estorboso trapo para comprobar que luego ya no quedaba nada más que centímetros y centímetros de piel madura. Carlos se sentó de nuevo, se movía hacia un lado y otro, inquieto. Por un momento pensé que se iba. No sucedió así y yo tampoco le dije que lo hiciera, su compañía empezó a resultarme agradable, en cierta forma sus movimientos eran un poco caninos. Al principio yo extrañaba la respiración agitada de mi perro, pero Carlos se encargó de eso; apenado por lo exagerado del sonido, me preguntó si prendía la vieja lamparita de la mesa esquinera, tal vez para distraerme un poco; le dije que no y desde ese momento mi invitado enmudeció, yo volteaba de vez en cuando para sentirlo ahí, en el mismo lugar del sillón donde se echa mi perro. Me volví después hacia la fiera que ya ansiaba el primer roce de la parte más firme de mi cuerpo, la más dispuesta. Con sed moderada, la señora tomaba un poco de vino y permitía que otro poco se escurriera por su cuello hasta llegar despacio a sus garbosos pechos donde ya mi boca esperaba ansiosa. Sobre la mesa, usamos el vino para humedecernos... Los gritos, gemidos y sollozos sombrearon los dibujos que Carlos trazó de nuestras figuras desnudas que apenas alcanzaban a vislumbrarse en medio de la oscuridad.

Luego descansamos. Carlos también descansó.

El olor a satisfacción impregnó el ambiente. Mi perro no tardó en percibirlo y sus ligeras pisadas cayeron sobre las losetas percudidas de la habitación. Entonces escuché que alguien masticaba un trozo de carne putrefacta.

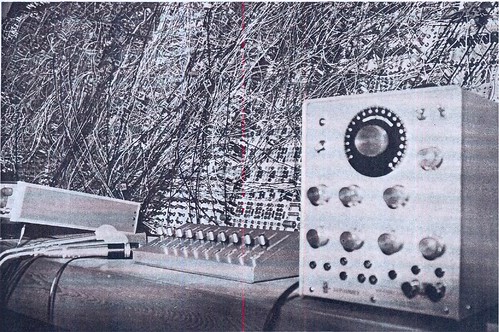

- Leticia Martínez Gallegos, de quién hablábamos mi camarada Ian y yo en los comentarios de la entrada anterior, es una escritora mexicana que publicó en La Jornada Semanal dos poemas eróticos con una belleza fulminante y clásica, "El puente y la pera de Hipólito" y "Los Duraznos apenados de Medea". La foto es un desnudo de Edward Weston.