“Una obra de arte –escribió Paul Valéry– debería enseñarnos siempre que no habíamos visto lo que vemos.” Relámpago en medio de lo cotidiano, la obra de arte es un centro de revelación, un golpe de luz que hace caer las escamas de los ojos y nos permiten volver a ver la profundidad de lo real. Podría decirse que el rostro del otro es de la misma especie, o mejor, que el rostro, en la medida en que es imagen y semejanza de Dios o, para decirlo en términos levinasianos, aparición del totalmente Otro que nos rebasa y nos solicita en su misterio, es un antecedente del arte.

“Una obra de arte –escribió Paul Valéry– debería enseñarnos siempre que no habíamos visto lo que vemos.” Relámpago en medio de lo cotidiano, la obra de arte es un centro de revelación, un golpe de luz que hace caer las escamas de los ojos y nos permiten volver a ver la profundidad de lo real. Podría decirse que el rostro del otro es de la misma especie, o mejor, que el rostro, en la medida en que es imagen y semejanza de Dios o, para decirlo en términos levinasianos, aparición del totalmente Otro que nos rebasa y nos solicita en su misterio, es un antecedente del arte.Uno y otro, sin embargo, han perdido su proporción. En medio de un mundo democrático y consumista en el que todo es igual y donde el relámpago del arte se multiplica en simulaciones estéticas al servicio del mercado, tanto el arte como el rostro se han velado. Quizá por ello el arte se ha vuelto cualquier cosa y el rostro del hombre una presencia sin significado en medio de las masas conformadas de rostros.

Sin embargo, una obra filosófica como la de Lévinas, que nació como un desafío al mundo técnico del industrialismo y de la técnica nazi, nos enseña no a ver mejor el rostro, ni siquiera a verlo de otra manera, sino, como lo decía Valéry con respecto al arte, a no identificarlo con lo que nuestra vista, debilitada por la técnica y el democratismo, captan. Lo que la obra de Lévinas busca es despertar nuestra percepción.

Cuando nos detenemos en un rostro, en particular en el rostro amado, ése que en el relámpago de su aparecer rompe el aletargamiento de nuestra percepción, descubrimos la visión: el otro es un enigma; no la forma sensible con la que se nos presenta cotidianamente, sino un misterio incapturable que nos abisma y nos saca de nosotros mismos. El rostro, como dice Finkielkraut, es “el sitio del cuerpo donde el alma se revela y se disfraza”. De ahí la fascinación y la exasperación que provoca, esa fascinante exasperación que lleva a decir a Prosut en A la sombra de las muchachas en flor: “Ya no sabía en verdad cómo estaban hechos los rasgos de Gilberte excepto en los momentos divinos en que los desplegaba para mí: sólo recordaba su sonrisa. Y al no poder volver a ver ese rostro amado me irritaba, ante cualquier esfuerzo que hiciera para recordarlo, encontrar en mi memoria, con una exactitud definitiva, los rostros inútiles y contundentes del hombre de pelos de púas y de la vendedora de caramelos.”

Si el rostro de Gilberte puede provocar en el narrador esa experiencia es que él, como sucede en el amor y en una verdadera obra de arte, logró despertar la verdadera percepción del narrador, hasta convertirlo en un pintor incapacitado, en un poeta vencido por lo incalificable de la revelación.

Sin embargo, cuando, como nos lo enseña Lévinas, logramos captar esa evidencia en cualquier rostro, entonces podría decirse algo semejante del rostro del “hombre de pelos de púas” y del de la “vendedora de caramelos”. Es el amor, esa realidad que hace irrumpir el relámpago, el que “despoja –dice Finkielkrault– al otro de sus determinaciones, hasta volvérseme impenetrable. Mientras no lo amo [mientras, no se me revela, el rostro] es bello o feo, ansioso o calmo, obsesivo o histérico”. Pero cuando lo amo ya no veo “una cualidad diferente a todos los otros, sino la cualidad misma de la diferencia. El amor impone silencio a los adjetivos: a todos los estos y los aquellos con los que el otro, antes del amor, estaba ornado”. El amor es “una marcha hacia lo invisible”, hacia el llamado del totalmente Otro.

Hay, sin embrago, otro amor, sobre el que Lévinas insiste, el que no llega como una gracia, sino que surge cuando contemplo al otro en sus ojos. En ellos, el otro se expone en la desnudez de su alma y me provoca vergüenza por mi frialdad o por mi serenidad. A la vez que me resiste me requiere y pide mi atención, mi servicio, mi caridad, me abre de otra forma a lo invisible.

Quizá la ascesis que hoy se nos pide, en medio de un mundo perversamente igualitario y estetizado hasta el borramiento de cualquier diferencia, sea contemplar con extrema atención el rostro de los otros.

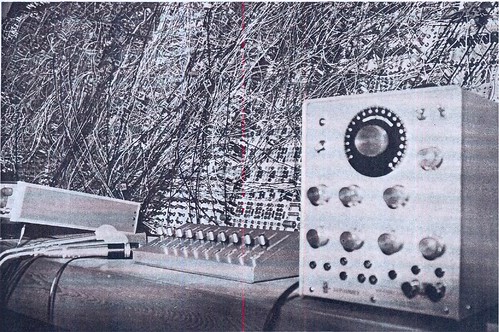

-- Un artículo de Javier Sicilia publicado en el suplemento "La Jornada Semanal" del domingo pasado. La imagen es un fotograma de Nam June Paik, el genial colaborador de John Cage, titulado "Face Collage Sub Rosa 2".